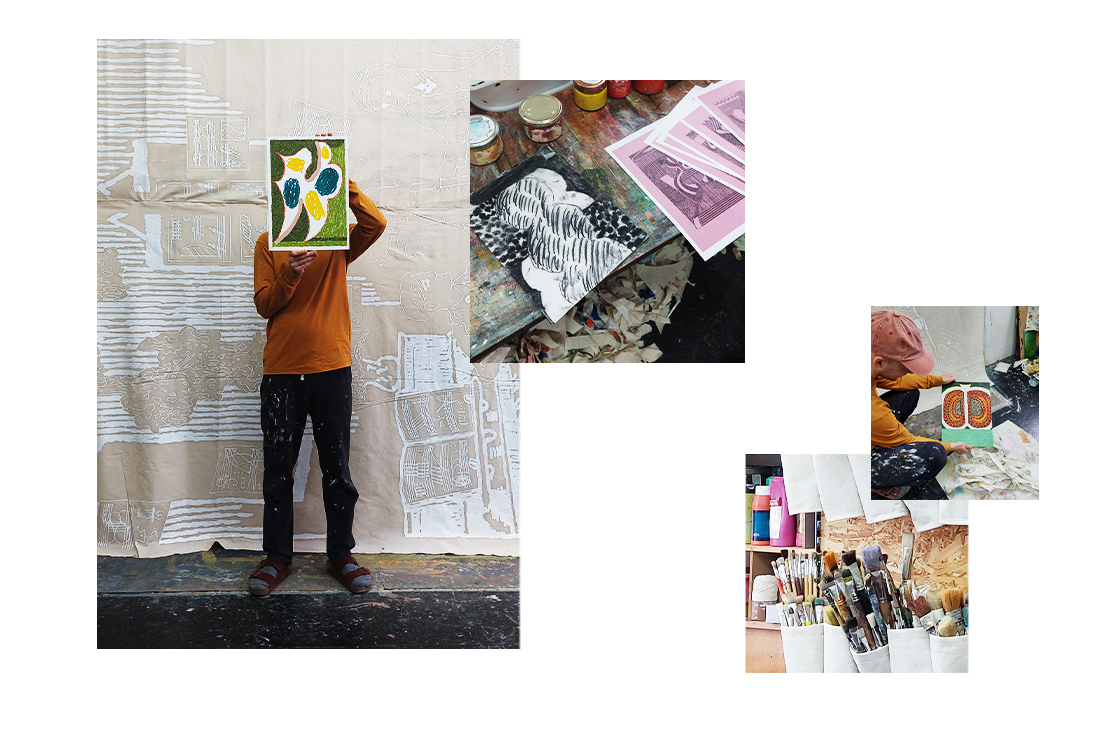

Studio Visit: Max Freund

Tausendsassa mit Feingefühl. Max Freund liebt Flohmärkte und vergessene Geschichten. Er zeichnet, malt, collagiert, näht und bespielt gerne ganze Architekturen mit seiner Kunst. So zuletzt in den Wiener Räumen des internationalen Auktionshauses Sotheby’s. Ein Ateliergespräch über die Einsamkeit der Malerei, das Glück des Zufalls und Schönheit im Vorübergehen.

Was kam zuerst – malen oder nähen?

Zuallererst war das Zeichnen. Sicher auch weil es technisch als Kind nicht möglich war zu Nähen. Aber auch später hatte ich lang eine Hemmschwelle technische Geräte in die Arbeit einfließen zu lassen. Ich mag es, analog zu arbeiten, ich will nicht zu viele Zwischenschritte. Beim Malen oder Zeichnen braucht man nur Farbe und Leinwand, Stift und Papier und es liegt relativ wenig zwischen einem selbst und dem Werk. Beim Nähen braucht man eine Maschine, man muss die Fäden vorbereiten, die Stoffstücke auflegen und fixieren.

Gemaltes funktioniert sehr intuitiv, ich kann spontan übermalen, verwischen, was wegnehmen, das Nähen kann zwar auch direkt und unmittelbar funktionieren, aber es ist doch mehr „Abstand“ zwischen Hand und Leinwand. Gerade bei großen Bildern, die ich oft wie Collagen anlege, erfordert es eine andere Art von Planung.

Fotos © PARNASS

Wer hat dir das Nähen beigebracht?

Das habe ich mir selbst beigebracht und der Weg hat auf jeden Fall einige Willhaben-Maschinen zerstört. Das lag einerseits daran, dass ich sie falsch verwendet habe aber auch daran, dass ich erst herausfinden musste, dass ich eine gute Industrienähmaschine brauche, um starke Stoffe zu vernähen.

Du hast schon erwähnt, dass du gerne mit Collagen arbeitest. Überhaupt bist du ein bisschen „sammelwütig“ und sammelst alle möglichen Inspirationsquellen – wie hat das mit der Stoffsammlung begonnen?

Es ist mir manchmal unangenehm so viele „Überreste dieser Welt“ zu besitzen, aber sie sind meine größte Inspirationsquelle und ich weiß, wie wertvoll weggeworfene oder zurückgelassene Dinge anderer Menschen sein können. Ganz egal ob es alte illustrierte Bücher, Hocker oder gemusterte Stoffe sind, die haben alle ein Vorleben. Ich bin über die Jahre zum Glück sehr wählerisch geworden und kann meine Sammelleidenschaft etwas eindämmen. Trotzdem sehe ich diese Dinge noch immer als kleine Geschenke, ich werde sozusagen dauerhaft von der Stadt und durch zufällige Situationen beschenkt.

Als Kind habe ich weitergereichtes Gewand oder die Kleidung meiner Schwester gerne zweckentfremdet. Wir haben uns auch oft als Kinder verkleidet. Die Farben und Muster haben mich magisch angezogen, auch bei meinen Großeltern zu Hause. Eigentlich hat es mich immer weniger interessiert sie anzuziehen, mehr sie anzuschauen.

Relativ früh als Kind habe ich mich für Flohmärkte und verlassene Häuser interessiert. Und die Frage, wo all die Dinge herkommen, hat mich beschäftigt. Auf Flohmärkten haben die meisten Gegenstände ihren ursprünglichen Ort und Zweck verloren, das beinhaltet viele interessante Fragestellungen. Zum Beispiel die Decke, auf der du sitzt, die ist ein Stoffrest aus einer verlassenen Kirche.

Es ist schön, wenn die Dinge nochmal neu beginnen dürfen.

Stoffe sind in der Regel sehr stark mit ihren Vorbesitzern verbunden, man trägt sie schließlich direkt auf der Haut – es sind persönliche, intime Stücke, die du auf Flohmärkten kaufst.

Das stimmt und genau das interessiert mich, die Stoffe haben eine Vorgeschichte, die man aber oft nicht mehr zurückverfolgen kann. Außerdem haben die Stoffe immer eine Nähe zur Leinwand, es gibt also eine Brücke zur Malerei.

Fotos © Philipp Schuster

Auch zu deinen Leinwänden pflegst du besondere Beziehungen, sie sind keine reinen Bildträger, sondern dürfen einen eigenen Charakter entwickeln.

Ich arbeite gerne mit rohen Leinwandstoffen, die Atelierspuren tragen. Weil sie hier am Boden lagen oder weil es Stücke von alten, zerschnittenen Bildern sind. Es ist ähnlich wie bei gefundenen Stoffen, die eingespeicherten Hintergründe machen es automatisch vielschichtig. Der Faktor Zeit ist dabei immer spürbar. Bei alten Büchern spürt man das ja auch sofort und ich finde bei Musik auch. Das sind tolle Spiegel für die Gegenwart, kleine Zeitreisemaschinen. Ich möchte keine sterile Malerei machen oder dogmatischen Formeln folgen, die Bilder können sich ruhig frei bewegen und verschiedene Ausgangsmaterialien physisch und ästhetisch haben.

Ich nehme sozusagen die „geordnete“ Außenwelt mit ins Atelier und stecke sie in eine Mischmaschine.

Bücher sind ein gutes Stichwort. Du betreibst einen eigenen Verlag?

Genau, es ist ein Mikroverlagshaus mit Freund:innen. Einerseits beschäftigt mich das Sammeln von illustrierten Büchern und das Aufgreifen von Literatur in meiner Kunst, andererseits publiziere ich gemeinsam mit anderen oder auch solo kleine Bücher oder Zines. In diesen Publikationen sieht man die Vorgeschichten zu meinen Malereien. Eigenpublikationen zeigen ein ungefiltertes Referenzsystem, man kann als Betrachter:in dadurch vielleicht besser nachvollziehen woher Ideen kommen.

Wenn man diese Büchlein durchblättert, dann stößt man auf Formen, die du immer wieder einsetzt, fast als hättest du ein Alphabet der Symbole entwickelt.

Anfangs ist mir das nicht so aufgefallen, aber man entwickelt wohl automatisch durchs Zeichnen ein unverkennbares Konvolut an Formen und Techniken als Grundlage. Früher habe ich vieles gemacht, ohne es zu verstehen, inzwischen gibt es diese antrainierte Bandbreite, aus der ich schöpfen kann. Das ist das Großartige, dass man sich so dieses Archiv an Techniken und Formen aneignet und dann kann man trotzdem durch Experimentieren noch immer mehr dazu addieren.

Wie findest du diese wiederkehrenden, aber auch die neuen Formen?

Der Grundstein ist das Zeichnen und das Wiederholen von ein und derselben Form in verschiedenen Variationen. Ich glaube, es kommt viel vom “Dinge-Anschauen” und Lesen. Letztens erst habe ich ein Buch von 1932 in einem Container gefunden, darin sind endlos viele Tuschezeichnungen und Gedichte über die Seefahrt.

Ich würde fast sagen, aus der Musik kommt der Rhythmus für die Malerei und aus der Literatur Inhalt und Kontext und die Referenzen. In den Zeichnungen entstehen die Formen, die ich dann in die Malerei überführe. Dort dürfen sie neue Formen annehmen, was automatisch passiert, indem man Farbe verwendet und nicht mehr auf die Linie beschränkt ist.

Fotos © Simon Veres

Bücher und Text beschäftigen dich sehr. Wieso hat dich diese Richtung beruflich nicht interessiert?

Ich glaube, weil ich darin nicht gut bin. In meinen Fanzines kann ich alles machen, amateurhaft, das reicht mir. Ich mag Sprache, ich brauche sie im Hintergrund, aber im Vordergrund will ich nicht damit arbeiten.

In einem anderen Interview sagtest du, dass du deine Inspiration auch in Euroshops findest.

Das stimmt. Zu meiner Arbeitsbasis gehören auf alle Fälle auch Euroshops, verlassene Häuser, Baustellen, Container und das Bauhaus. Strawanzen ist wichtig, denn es bringt den Zufallsfaktor in den Alltag, ins Schauen und letztendlich in die Kunst.

Beim Malen sind vielleicht 50 Prozent geplant und die anderen 50 Prozent müssen einfach passieren.

Es muss also auf jeden Fall viel Platz sein für den Zufall – zum Beispiel gehe ich in einen Euroshop und sehe ein tolles Blumenornament mit einer bestimmten Farbe und dann gehe ich ins Atelier und will genau diese Farbe verwenden.

Jetzt ist der Studienabschluss doch schon ein bisschen her. Wie geht es dir so in den Jahren seither?

Das Malen ist inzwischen ein bisschen zum Alltag geworden. Das ist natürlich gut, weil es bedeutet, dass kontinuierlich Ausstellungen stattfinden, doch es macht auch viele Sorgen. Eine Kehrseite ist zum Beispiel, dass die viele Atelierarbeit eine sehr einsame Zeit ist. Wenn man das jahrelang wiederholt ist es anstrengend. Man braucht einfach Pausen, ungeplante Momente – die brauche ich und die braucht die Malerei. Man kann die Malerei nicht einfach beschleunigen. In der Kunstwelt wird das gerne übersehen.

Worin findest du einen Ausgleich?

Beim Schwimmen und Lesen. Wobei das ist eigentlich falsch – das Lesen und genauso die Musik greift ins Arbeiten über. Wirklichen Abstand gewinne ich wahrscheinlich nur beim Schwimmen.

Was bedeutet #jungbleiben für dich?

Viel unterwegs sein, viel Strawanzen!

Interview: Paula Watzl